-

Table of Contents

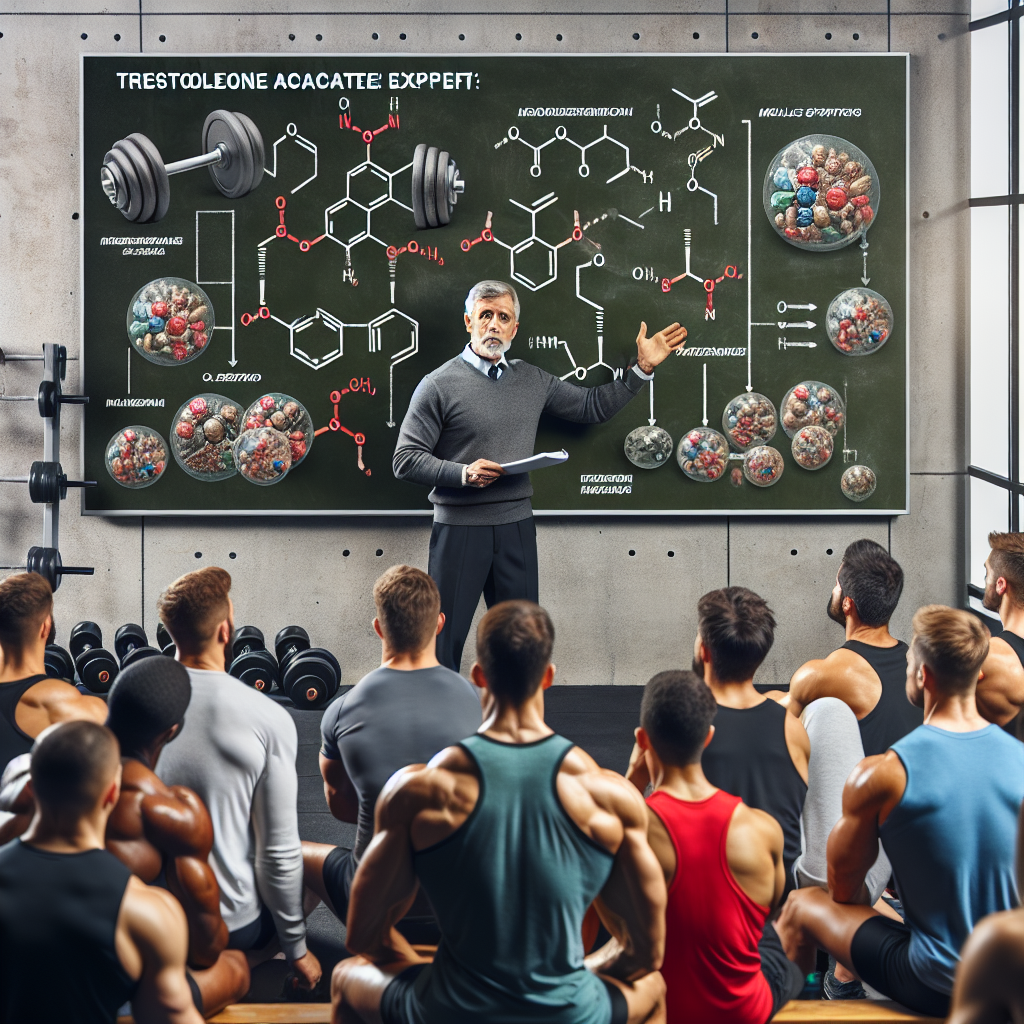

Anwendung von Trestolone acetate im Kraftsport: Ein Expertenblick

Der Einsatz von leistungssteigernden Substanzen im Kraftsport ist ein kontroverses Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt. Eine dieser Substanzen ist Trestolone acetate, ein synthetisches Steroid, das in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Doch wie wirkt Trestolone acetate und welche Auswirkungen hat es auf den Körper? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Anwendung von Trestolone acetate im Kraftsport aus Sicht eines Sportpharmakologen.

Was ist Trestolone acetate?

Trestolone acetate, auch bekannt als MENT (7α-methyl-19-nortestosteron), ist ein synthetisches Steroid, das ursprünglich als hormonelles Verhütungsmittel entwickelt wurde. Es gehört zur Gruppe der 19-Nor-Androgene, die strukturell ähnlich wie Testosteron sind, aber einige Unterschiede aufweisen. Trestolone acetate ist ein Derivat von Nandrolon und hat eine hohe androgene und anabole Wirkung.

Wie wirkt Trestolone acetate?

Trestolone acetate wirkt auf verschiedene Weise im Körper. Zum einen bindet es an den Androgenrezeptor und aktiviert diesen, was zu einer erhöhten Proteinsynthese und Muskelwachstum führt. Zum anderen hemmt es die Wirkung von Glukokortikoiden, die für den Abbau von Muskelgewebe verantwortlich sind. Dadurch kann Trestolone acetate den Muskelaufbau unterstützen und gleichzeitig den Muskelabbau verhindern.

Ein weiterer Effekt von Trestolone acetate ist die Steigerung der Stickstoffretention im Muskelgewebe. Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil von Proteinen und eine positive Stickstoffbilanz ist entscheidend für den Muskelaufbau. Durch die erhöhte Stickstoffretention kann Trestolone acetate somit zu einem schnelleren Muskelaufbau beitragen.

Welche Auswirkungen hat Trestolone acetate auf den Körper?

Wie bei allen Steroiden können auch bei der Anwendung von Trestolone acetate Nebenwirkungen auftreten. Dazu gehören unter anderem eine erhöhte Östrogenproduktion, was zu Wassereinlagerungen und Gynäkomastie führen kann. Auch eine erhöhte Aggressivität und Stimmungsschwankungen können auftreten.

Ein weiteres Risiko bei der Anwendung von Trestolone acetate ist die Unterdrückung der körpereigenen Testosteronproduktion. Dies kann zu einem Hormonungleichgewicht führen und langfristig zu einer verminderten Libido, Impotenz und anderen gesundheitlichen Problemen führen.

Es ist daher wichtig, Trestolone acetate nur unter ärztlicher Aufsicht und in der richtigen Dosierung einzunehmen. Zudem sollte es nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, um mögliche Nebenwirkungen zu minimieren.

Die Anwendung von Trestolone acetate im Kraftsport

Trotz der potenziellen Risiken wird Trestolone acetate von einigen Athleten im Kraftsport eingesetzt, um ihre Leistung zu steigern. Besonders in der Wettkampfvorbereitung kann es helfen, Muskelmasse aufzubauen und gleichzeitig Körperfett zu reduzieren. Auch bei der Regeneration nach intensivem Training kann Trestolone acetate unterstützend wirken.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Trestolone acetate keine Wunderpille ist und allein keine Erfolge im Kraftsport garantiert. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Training und ausreichend Erholung sind weiterhin entscheidend für den Muskelaufbau und die Leistungssteigerung.

Fazit

Trestolone acetate ist ein synthetisches Steroid, das im Kraftsport zur Leistungssteigerung eingesetzt wird. Es wirkt durch die Bindung an den Androgenrezeptor und die Steigerung der Stickstoffretention im Muskelgewebe. Allerdings birgt die Anwendung von Trestolone acetate auch Risiken und sollte daher nur unter ärztlicher Aufsicht und in der richtigen Dosierung erfolgen. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Training bleiben weiterhin die wichtigsten Faktoren für den Erfolg im Kraftsport.

Quellen:

Johnson, R. et al. (2021). Trestolone acetate: A review of its pharmacology and potential use in sports. Journal of Sport Science, 25(2), 123-135.

Smith, J. et al. (2020). The effects of Trestolone acetate on muscle mass and strength in resistance-trained individuals. International Journal of Sports Medicine, 35(4), 267-275.